Así es: Al fin disponible, en PDF y en su idioma original, la original propuesta de Maturana y Mpodozis sobre la evolución de los seres vivos, publicada en 1992. Conviene leerlo en su idioma original. La versión en inglés disponible en la Revista Chilena de Historia Natural no sólo sufre de las dificultades de la traducción sino que además refleja las intervenciones majaderas de algunos revisores (tales como la reiterada exigencia de describirse como tautológica, que no agrega realmente nada a la comprensión del texto)

Así es: Al fin disponible, en PDF y en su idioma original, la original propuesta de Maturana y Mpodozis sobre la evolución de los seres vivos, publicada en 1992. Conviene leerlo en su idioma original. La versión en inglés disponible en la Revista Chilena de Historia Natural no sólo sufre de las dificultades de la traducción sino que además refleja las intervenciones majaderas de algunos revisores (tales como la reiterada exigencia de describirse como tautológica, que no agrega realmente nada a la comprensión del texto) miércoles, enero 07, 2009

Origen de las especies por medio de la deriva natural

Así es: Al fin disponible, en PDF y en su idioma original, la original propuesta de Maturana y Mpodozis sobre la evolución de los seres vivos, publicada en 1992. Conviene leerlo en su idioma original. La versión en inglés disponible en la Revista Chilena de Historia Natural no sólo sufre de las dificultades de la traducción sino que además refleja las intervenciones majaderas de algunos revisores (tales como la reiterada exigencia de describirse como tautológica, que no agrega realmente nada a la comprensión del texto)

Así es: Al fin disponible, en PDF y en su idioma original, la original propuesta de Maturana y Mpodozis sobre la evolución de los seres vivos, publicada en 1992. Conviene leerlo en su idioma original. La versión en inglés disponible en la Revista Chilena de Historia Natural no sólo sufre de las dificultades de la traducción sino que además refleja las intervenciones majaderas de algunos revisores (tales como la reiterada exigencia de describirse como tautológica, que no agrega realmente nada a la comprensión del texto) jueves, julio 24, 2008

Natural drifting is not a crime

han citado el trabajo de Maturana y Mpodozis (1992, 2000 "El origen de las especies por medio de la deriva natural" ) como una fuente de daño a la biología evolutiva en Chile. Es una discusión de ideas, pero el tema moral-acusatorio nos lleva a la vez a una discusión sobre personas (Sorpresa! esos señores Maturana y Mpodozis). La propuesta de Nespolo y Medel es simple: sencillamente no hay lugar para la deriva natural en la ciencia (y por esto, es dañina, sobre todo si la enseñan en pregrado).

han citado el trabajo de Maturana y Mpodozis (1992, 2000 "El origen de las especies por medio de la deriva natural" ) como una fuente de daño a la biología evolutiva en Chile. Es una discusión de ideas, pero el tema moral-acusatorio nos lleva a la vez a una discusión sobre personas (Sorpresa! esos señores Maturana y Mpodozis). La propuesta de Nespolo y Medel es simple: sencillamente no hay lugar para la deriva natural en la ciencia (y por esto, es dañina, sobre todo si la enseñan en pregrado).Sin embargo, la idea de esta "mala influencia" está refutada por los hechos. Somos varios los que hemos pasado por el lab de biología del conocer y que desarrollamos investigación en journals de evolución. ¿Cómo es que se llega a ese tipo de acusaciones, entonces?

La deriva no es un trabajo altamente técnico como el que pueda publicar Nespolo en Evolution. Todos tenemos un "esquema" complejo que inspira nuestra investigación, compuesto de varias ideas conectadas y el cual conviene mucho discutir y reinventar. Esto por lo general no es posible por medio de un sólo trabajo o review técnico, y muchas veces se hace en libros, publicaciones ocasionales y revistillas humildes. Es lo que se llama "inspirational writing" y hacerlo no constituye una abominable práctica anticientífica. Más bien, es una de las tradiciones más queridas de la biología evolutiva (sea del color que sea!).

Tampoco es que necesitemos de la venia académica especial de Medel o Nespolo. Las nociones evolutivas de la deriva natural (Maturana y Varela 1973, 1984, Maturana y Mpodozis 1992) no son ajenas a la discusión teórica de la biología evolutiva (Balon 2003, Roth 1982). También se cita el aporte de Maturana y Varela en temáticas tan importantes para la comprensión de la evolución como lo es la discusión sobre el rol de los genes (Neuman-Held 2000) y la auto-organización en los seres vivos (Kauffman 1996). Los escritos de Maturana y coautores han sido traducidos a distintos idiomas (incluyendo la deriva natural) y han producido discusión en varias ramas de la biología, una de las cuales es la biología evolutiva. Otra es el campo de la abiogénesis (origen de la vida; Luigi Luisi 2006, Margulis 2000).

Medel y Nespolo se concentran en la acusación central de que M&M es un repudiable trabajo no-científico. Como es un trabajo que supuestamente no vale la pena, la discusión del contenido es notablemente rudimentaria y selectiva. Sólo dan a entender dos cosas 1) lo encuentran confuso y mal escrito, que no se entiende y/o 2) no perdonan el destronamiento de la selección natural como principal mecanismo evolutivo o "fuerza" detrás de la adaptación.

Ni una palabra sobre autopoiesis, genotipo total, el campo epigénico, la noción sistémica de herencia, el nicho ontogénico...todos temas recurrentes en M&M y en este blog. No dan la menor luz de comprender el "core" de la propuesta de M&M.

Como el epicentro de la acción es la facultad de ciencias de la universidad de chile, resulta que tenemos muchos amigos en común algunos de los cuales sufren cuando corren estas discrepancias y que desean, correctamente, que seamos todos amigos. Pero tengan en cuenta que nadie les ha hecho a ellos jamás acusaciones públicas (y menos en medios académicos) de tener ideas no científicas y de dañar a la ciencia en Chile. Al acusar de estas cosas, no es como que ellos se dejen a sí mismos mucha opción que no sea el rechazo absoluto

lunes, julio 14, 2008

Fisiologia (Cardíaca) Desenvolvimental

Lembro-me que quando o Mpodozis esteve aqui em Florianópolis ele comentou que deveríamos entender um fígado embrionário no contexto da dinâmica do embrião, e não pensando no que ele deverá estar fazendo enquanto um fígado no animal adulto. Por este motivo, me agradou muito encontrar esse artigo que fala de uma “Fisiologia cardíaca desenvolvimental” – termo criado pelo autor, que explicita sua preocupação em compreender o que faz o coração no embrião, no contexto do desenvolvimento, não como um órgão se preparando para bombear sangue no futuro! Isso é muito relevante, pois quase todas as descrições do desenvolvimento cardíaco têm esse viés de explicar a formação de um órgão para bombear sangue. É explicação baseada nas expectativas do observador, que remete ao futuro, e que desreipeita uma lógica de construção histórica.

Agora falando de fato sobre o assunto, vejam vocês, que curioso: nos períodos mais iniciais do desenvolvimento embrionário, o embrião realiza suas trocas gasosas através de uma simples difusão; até que a partir de um certo tamanho isso não é mais possível e então se observa que há ali agora uma circulação sanguínea e um coração batendo! Então isso basta para se dizer que o coração surgiu para manter a oxigenação. Mas vejam neste gráfico. Ao contrário do que se esperava desde uma perspectiva funcionalista (painel superior da figura), o coração começa a bater ANTES do embrião atingir esse tamanho que impossibilita a difusão (figura do painel inferior).

Quer dizer, nos períodos iniciais está lá o animalzinho fazendo difusão e batendo seu coração... Tira-se fora o coração aí e o que se passa? O embrião continua vivendo e oxigenando seus tecidos. O coração surge num contexto independente desta função de nutrição de oxigênio. Não surge para realizar esta função, que atribuímos ao coração no adulto. O que faz o coração aí? Para entender isso, precisamos entender seu contexto de relações e sua história, não sua finalidade (sua função), por isso a explicação funcionalista não nos serve.

Então encontrei este elegante manuscrito de Waddington (1937): “THE DEPENDENCE OF HEAD CURVATURE ON THE DEVELOPMENT OF THE HEART IN THE CHICK EMBRYO”, em que ele remove o coração do embrião para observar as conseqüências disso no resto desenvolvimento. Os principais achados dele eu reproduzo aqui:

"1. The heart was removed from chick embryos of seven to twelve somites, and the embryos cultivated in vitro. The operation abolished the normal twisting of the anterior part of the embryo on to its left side and the general bending of the brain region into an arc. These two processes therefore seem to be dependent on the normal development of the heart.

2. The embryos showed a bending of the forebrain relative to the midbrain, which is therefore independent of the development of the heart.

4. The lateral evaginations of the foregut and the visceral arch mesenchyme underwent the first stages of differentiation in atypical positions, seemingly independently of each other or of any other structures

Enfim, compartilho com vocês este raro momento em que se mira a construção de um órgão sem se preocupar com a sua finalidade, sem vê-lo como um trânsito para sua futura função.

Abraços,

Gustavo

Referencias

Burggren, W., Crossley, D. A. Comparative cardiovascular development: improving the conceptual framework. Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology. Volume 132, Issue 4, August 2002, Pages 661-674.

Waddington C_1937.The dependence of head curvature on the development of the heart in the chick embryo. J Exp Biol

14:229]231

martes, julio 08, 2008

NOTHING IN EVOLUTION MAKES SENSE BUT IN THE LIGHT OF BIOLOGY

In fact, the actual priority that should be given to organismal biology, including development, continues to evade much mainstream evolutionary biology, which continues to show too much adaptationist-reduccionist nonsense as a result of a doctrinary enthronization of population genetics.

Take the case of Richard Lewontin. He gets close to the truth on many counts but does not acknowledge the centrality of having a theory of organism. Without this, placing the focus on population genetics (his field) will always be misleading: the organism is collapsed between the gene level and the population level. In other words, to get a correct view of evolution Lewontin would have to renounce to population genetics as the basic framework and thus be willing to erase the blackboard for a new starting point. Notice that by erasing the blackboard I do not mean to destroy the achievements of population genetics, denying any of its utility for answering specific questions. It is merely not to consider it as starting point of all evolutionary understanding.

In fact, biology is a larger topic than population genetics, even larger than evolution itself. Yet the absence of a generally accepted theory of organism has led to confuse the branch with the root: thus the vaccum at the roots is not properly acknowledged.

This, however, did not happen to Humberto Maturana upon being asked by a medicine student "what happened at the origin of life, such that we can say that life began?". Suddenly realizing he did not have a theory of organism, Maturana blushed and was only capable of promising the student he would think it over and answer his question next year.

The result, as many chilean and brazilian biologists already know, was the theory of autopoiesis, a theory of the basic organization of the living. A systems perpective providing minimal theoretical terms for understanding exactly what is goig on in organisms, such that they exhibit the properties we observe. This is not a definiton made for evolutionary biology; it is a definition for life, and as such, universal to all biology. This is why the notion of auotopoiesis has proven fruitful in the theoretical discussion of fields of biology that would appear completely dispar, for instance, the study of abiogenesis; inmunology; and neurobiology (not to mention a somewhat distorted use of the term that has become very popular in the social sciences).

And it so happens that the systems perspective of autopoiesis, focused on the organism, has implications for the understanding of evolution, too...

(1): Like myself, Martindale proposes a ctenophore-like ancestor of bilateria: See Vargas and Aboitiz 2005.

lunes, julio 07, 2008

¿Qué es una adaptación?

Desde una perspectiva sistémica, podría argumentarse que un rasgo adpatativo es un rasgo cuya modificación tiene el efecto de que el sistema pierde su organizacion y las propiedades que resultan de esta (generalmente, la desintegración de un ser vivo). Sacamos una parte de la máquina; si sigue funcionando, no era una adaptación, sino un rasgo neutro. Un rasgo estructural concreto, pero de ninguna relevancia sistémica inmediata.

El darwinista reclamará que esta perspectiva no incluye la reproducción: por ejemplo, si le corto un cuerno a un ciervo, puede argumentarse que éste tendrá menor "éxito reproductivo", pero no se morirá. Ya que el ciervo aún conserva su autopoiesis tras perder sus cuernos, ¿podemos afirmar que los cuernos no son una adaptación?

En este punto es interesante priorizar a la autopoiesis sobre la reproducción como condición de lo viviente. La noción sistémica de adaptación no contempla la reproducción. Hay buenos argumentos teóricos y empíricos para justificar esta exclusión. De partida, pese a tener cuernos muchos ciervos no se reproducen, y en muchos agregados sociales de organismos (partiendo por la comunidad celular que consitituyen nuestros cuerpos) se diferencian linajes que no son capaces de reproducirse: en tanto se reúnan las condiciones para que se repita un fenotipo que no se reproduce, este fenotipo se continuará repitiendo y podrá constituir un linaje.

El hacer estas distinciones no implica desconocer el hecho de que los organismos generalmente se generan por algún tipo de reproducción en vez de abiogénesis (nótese que la autoreproducción no es un requisito: puede ser aloreproducción, también). Lo que sucede es que la adaptación se constata a un nivel organísmico más básico. La constitución de un linaje es un fenómeno diferente, que requiere de la previa conservación de la adaptación. Quizás es legítimo decir que para la constitución de un linaje, la reproduccion es una condición adicional. Pero no lo es para constatar la adaptación. ¿Es esta la distinción apropiada? ¿Es necesario agregar algo más?

Nótese que según la noción sistémica, en la constitución de un nuevo linaje, la adaptación se conserva, pero no puede decirse de ninguna manera significativa que la adaptación aumenta. La noción de Fisher, de que un aumento de la adaptación es un requisito para que ocurra evolucion, no reviste ninguna utilidad científica.

miércoles, junio 25, 2008

La historia de la biología evolutiva en Chile... según Medel

Hace poco me llegó un PDF de un trabajo "en prensa" de Rodrigo Medel (Facultad de ciencias de la universidad de chile). Aunque no sé donde se publicará, entiendo que Medel mismo autorizó la distribución de este material y que no existen contraindicaciones para discutirlo acá; el PDF lo encontrarán donde siempre.

El trabajo es lo más reciente en lo que han sido una serie de opininones publicadas sobre el estudio de la biología evolutiva en Chile. Medel encaja claramente en el perfil de lo que el historiador de la biología Ron Amundson (2005) describe como "synthesis historiographer", es decir, alguien cuya narrativa de la historia se entrelaza con una defensa del neodarwinismo. Presenta ciertas distorsiones típicas, especialmente la tendencia a ver la genética de poblaciones como la iniciativa más valiosa: Debido a esto, los logros de personajes de esta área (como Danko Brncic) son enfatizados, mientras que falla en documentar o evaluar apropiadamente el desarrollo e importancia logrado desde otras áreas de la evolución en Chile. Adicionalmente, Medel confronta la crítica al énfasis en la selección natural en Chile como una especie de aberrante enfermedad local, sin reconocer que se trata de un fenómeno internacional que desde los 60's viene desestabilizando la hegemonía alguna vez gozada por el neodarwinismo ( su "edad dorada" fue la postguerra de los 40's-50's)

Una notable omisión histórica hecha por Medel es la corta pero influyente estadía del prestigioso paleontólogo y biólogo argentino Osvaldo Reig, quien trabajó en la facultad de medicina de la U. de Chile, y que fue nada menos que el fundador del instituto de ecología y evolución de la Universidad Austral (según al menos dos obituarios, en J Mammalogy y Genetica). La estadía de Reig fue corta, debiendo escapar para el golpe militar, pero dejó huella , especialmente en el acercamiento citogenético al estudio de la evolución en Chile. Reig también trabajó en el museum of comparative zoology en Harvard, y es un inolvidable de la paleontología de vertebrados tras estudiar el "clásico" dinosaurio temprano Herrerasaurus.

Es notable, además, que Medel no hiciera investigación alguna del interesante conflicto que se dió en la U. de Chile entre los naturalistas-profesores y médicos-experimentalistas, y las fracturas que ante el desprecio mutuo han sido la única solución: la separación del pedagógico de la U. de Chile, y la separación del departamento de ecología y biología al interior de la facultad de ciencias. La patente existencia de los naturalistas-profesores como tradición aparte no es rescatada por Medel. Pero el instituto de entomología de la UMCE sigue ahí. El profesor Daniel Frías, que trabaja en la genética de insectos, ha publicado un interesante libro sobre sus estudios de evolución de insectos, un libro muy serio, de escasa afinidad con la ortodoxia darwinista, y que Medel por supuesto, no incluyó en su censurada "foto" de la diversidad intelectual chilena en materias de evolución.

El siguiente "cuento" muestra los prejuicios torpemente disimulados de Medel:

"When democracy was re-established in 1990, after 17 years of military dictatorship, teaching and research in genetics and evolutionary biology had not changed substantially neither in scope nor depth, in part due to the political isolation of Chile, which restricted the chance of academic and student exchange with foreign countries. The development of evolutionary biology in Chile during that period was kept constant at best. With only a couple of exceptions, the few courses of evolution available emphasized non-scientific topics that provided fertile ground for epistemological discussions but not for scientific research"

De qué se hablaba en la mayoría de las clases de evolución en los 80's? De astrología? Creacionismo?

La calificación de "no-ciencia" nos dice más sobre la visión "positivista simple" de Medel, que separa del todo epistemología de ciencia.

Aunque culpando a los alcances negativos (innegables) de la dictadura imperante, Medel reconoce que en los 70's y 80's hubo un estancamiento dentro de la genética de poblaciones. Sin embargo, en otras áreas (específicamente en el área de la neurobiología) en Chile se desarrollaba un nuevo marco teórico para la biología, basado en la teoría de sistemas, del cual se desprenderían importantes implicaciones evolutivas.

Este nuevo esquema no se construye pensando en la genética de poblaciones, sino para la biología en general. Desde un punto de partida completamente distinto, se recuperan conclusiones sobre la evolución, esbozadas algunas en los libros clásicos Maturana y Varela ("De máquinas y seres vivos" 1973, "El árbol del conocimiento" 1982). Se trata de los únicos libros de biología teórica escritos por chilenos que han disfrutado de verdadero éxito académico y editorial, nacional e internacional. Pero medel decidió no mencionarlos en su historia. Medel se nos hace el loco con el éxito de la noción de autopoiesis introducida por Maturana y Varela para caracterizar a los sistemas vivientes. Desconoce la innegable influencia teórica y experimental que ha tenido la noción de autopoiesis en el campo del origen de la vida. Desconoce los vínculos de Maturana con Heinz Von Foerster, y su categoría como uno de los pioneros de la teoría de sistemas en su aplicación a la biología.

Y por supuesto desconoce todo valor al trabajo de Maturana y Mpodozis 1992, publicación especial del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, el cual es un trabajo que Medel aún no es capaz de entender. Si leyera con cuidadito, sabría que este es un trabajo realmente adelantado a su tiempo, que diagnosticó con anticipación la actualmente revindicada importancia de la plasticidad fenotípica, además de introducir nociones sistémicas de herencia y desarrollo, todo esto muy en línea con lo más recientemente expresado por destacados autores como Piggliuccci, West-Eberhardt, Oyama, Weiss y otros.

Medel continúa contando cuentos:

"More specifically, by questioning not only the prevalence but the entire existence of natural selection as a force driving evolutionary change, a peculiar all-inclusive perspective elaborated in the 70s gained adherents in young and uninformed undergraduate students (see Maturana-Romesín & Mpodozis 2000). Although this doctrine stimulated an interesting debate among Chilean naturalists (e.g., Gallardo 1997, Camus 2000, Nespolo 2003), it had a strong detrimental impact on several cohorts of students, ultimately retarding the advance of evolutionary biology research in Chile. Fortunately, the situation has changed in the last few years as an increasing number of students are involved in scientific research on a diverse array of evolutionary questions. For example, although still in their infancy, the areas more developed in Chile are evolutionary ecology, population and quantitative genetics, systematic biology, and biogeography. Areas less represented include genomics-bioinformatics, and paleobiology. The areas still absent include experimental evolution and evodevo (Roberto Nespolo, pers. comm.)"

Este tipo de tonterías son transparentes en su mera motivación denostadora, porque son completamente falsas. Medel intenta tapar el sol con un dedo. La verdad es que, dentro de esas cohortes de pobres alumnos que se "perdieron" en el maligno lavado de cerebro Maturánico, han surgido los únicos exponentes del Evo-Devo en Chile (Que sí, Medel, que el evo-devo en Chile existe, diga lo que te diga nespolito). El más antiguo Evo-Devo de Chile es Francisco Aboitiz, quien estuvo en el lab de Maturana. Aboitiz fue mi tutor de tesis. Estoy yo, colaborador cercano del lab (donde ya pronto estaré instalado!) y también , otro colaborador del lab, Carlos Guerrero (Catelo). En pocas palabras: los pocos chilenos que han encabezado publicaciones en revistas como Evolution & Development y JEZ part B, son todos vinculados al rayo. La solución de Medel? Sencillamente, no existimos. Flor de historiador!

Vale la pena destacar además que en el ex- departamento de morfología (hoy anatomía y desarrollo) de la fac. de medicina de la universidad de Chile ha trabajado por muchos años David Lemus, quien es legítimamente un precursor del evo-devo en el país, estudiando la embriología de reptiles chilenos. Especialmente, a partir de los 80's desarrolló investigación en dientes quiméricos en combinaciones heteroespecíficas de tejidos embrionarios del pollo y lagartijas chilenas, que continúa siendo muy citada en el área Evo-Devo. Ha sido por largo tiempo uno de los pocos preocupados de la enseñanza de la embriología comparada en Chile, manteniendo para esto un notable pequeño museo zoológico- didáctico. Otro de "los olvidados" en el esquema neodarwinista de Medel.

En la incompleta y cuentera historia de Medel, el Chile de las últimas décadas queda parado como un país más patético, más chato, menos diverso, y más dependiente de la influencia del "primer mundo", de lo que realmente es.

Referencias:

Amundson, R. 2005 The changing role of the embryo in evolutionary thought. Cambridge University

ACLARACIÓN: He recibido un email de Roberto Nespolo reclamando por la mención de su nombre en este blog. Asumiendo que este blog sólo lo leían los regulares, me referí a él en tono humorístico como "Nespolito"(supongo que los rumores vuelan!). Usar ese tono humorístico y cómplice (pensando que no necesariamente llegaría a oídos del afectado) fue un error licencioso de mi parte y pido diculpas por ello; por otra parte el incidente produjo en e-mail de Nespolo que sirve para aclarar su propia opinión , ya que él reconoce que la aproximación al Evo-Devo en Chile existe, encontrándose al tanto del trabajo de gente como Francisco Aboitiz y Miguel Concha. Que se entienda entonces claramente que lo que aparece citado por Medel como "Nespolo, pers comm" no refleja la opinión de Nespolo sobre las diferentes áreas de la biología evolutiva representadas en Chile. Aclaración agregada 21/07/08.

miércoles, mayo 28, 2008

Parental Care Usurpation as a model for thinking about Developmental Systems

viernes, mayo 16, 2008

Conditions of Evolution and Adaptation in Organisms as Autopoietic Systems

Del capítulo de Gerhard Roth en el libro "Environmental Adaptation and Evolution". El artículo entero pueden bajarlo desde los archivos del grupoyahoo de decenio (Roth1982) Provecho!

martes, mayo 06, 2008

Acoplamento Estrutural

Duas possibilidades de encontro com o meio, e vejam o que passa quando duas dinâmicas estruturais e cruzam.

via Nelson Vaz

Abraços,

Gustavo Ramos

sábado, mayo 03, 2008

Origen simbiótico de un tipo celular: Los cnidocystos de cnidarios

Abstract

Did cnidarian cnidocysts originate from cnidocyst-bearing protoctistans living as symbiotic partners with an epithelial placula? If an increase in the fitness of symbiotic partners was "locked in" by an evolutionary stable strategy, co-evolution and compartmentalization could have led phyletically separate, eukaryotic symbionts to fuse and undergo nuclear merger. Traits originating in the symbiotic partners would have been brought to the "synthetic" organism and reworked through evolution into the development of an integrated organism. Support for the theory of symbiogenetic origins of Cnidaria rests on traces of symbiosis detected in the relationship of cnidarian epithelium to interstitial cells (I-cells), the precursors of cnidocyst-producing cnidoblasts: (1) epithelium and I-cell are autonomous and differ in morphology, cellular dynamics, the relationship of differentiation to proliferation and the variety of cell types formed; (2) hydras and planulas can be "cured" of I-cells and their derivatives, thereby creating "epithelial" animals which lack responsiveness but retain vegetative properties. (3) The reintroduction of I-cells into "epithelial" animals which lack responsiveness but retain vegetative properties. (3) The reintroduction of I-cells into "epithelial" animals restores missing differentiated cell and organismic characteristics. Symbiogenesis as a source of metazoan species has consequences for concepts of development, from the origins of cell lines to the evolution of differentiation.

Aún no lo leo pero desde ya recuerdo el caso de que hay babosas de mar (moluscos nudibranquios) que habiéndose comido un cnidario antozoo recuperaban los cnidocystos creciéndolos en "cnidosacos" en el dorso...este hecho tan sorprendente puede hacer más sentido si consideramos que los cnidocystos de alguna forma son un linaje distinto que puede vivir tanto en el molusco como el cnidario. Digo nomás! Véase además este link

Cnidocysto de Hydra formando su tubo externo. Engel et al. The EMBO Journal (2001) 20, 3063–3073

sábado, marzo 29, 2008

Ecomorfología: la estructura supeditada al fenotipo ontogénico.

A diferencia de la morfología functional, que puede estudiarse en laboratorio, o en el registro fósil, sin necesidad de conocer el contexto natural en el que se desenvuelve el organismo, ya que se centra en la relación entre la estructura y función de un rasgo en particular, la ecomorfología es una aproximación centrada en todos los aspectos del fenotipo, no en algunos rasgos en particular y se sirve de la morfología funcional dándole un contexto biológico.

Por ejemplo la convergencia ocular, i.e., la orientación frontalizada de los ojos, se observa en una gran cantidad de linajes, como en aves nocturnas y/o cazadoras, como también en mamíferos como los carnívoros (placentados y marsupiales) o primates. En alguna medida en roedores nocturnos también se observa un grado de convergencia ocular mayor que en sus linajes hermanos de actividad diurna (tesis de Tomás Vega).

Cristopher Heesy (2008) analizó cráneos de un gran número (321) de taxa de mamíferos actuales y correlacionó el grado de convergencia con diversos aspectos del modo de vida. Evaluó cuales aspectos del fenotipo ontogénico, como el patrón de actividad (diurno/nocturno), la preferencia de sustrato (aéreo/arborícola/terrestre) y el grado de faunivoría guardaban relación con el grado de convergencia.

Fig 1. Campo visual de la ardilla (a,b) y del lémur (c,d). Tomado de Hessy 2008.

Fig 1. Campo visual de la ardilla (a,b) y del lémur (c,d). Tomado de Hessy 2008.Linajes nocturnos y crepusculares (tanto marsupiales como placentados) mostraron mayor convergencia ocular que los diurnos. Los placentados carnívoros (tanto diurnos como nocturnos) mostraron mayor convergencia que los forrajeros oportunistas o no-carnívoros. Sin embargo, no encontraron asociación entre convergencia y la preferencia de sustrato. Tales resultados son consistentes con el hecho de que la visión binocular permite detectar profundidad (la estereópsis es buena para los depredadores) y aumenta la agudeza visual (nocturnos), mientras que un mayor campo visual, en desmedro de la binocularidad, permite detectar al depredador en espacios abiertos como las praderas.

Una predicción importante de la filoepigénesis: Similitud en ecomorfologías implican una similitud en los fenotipos ontogénicos.

Por ejemplo en distintos linajes de mamíferos se pueden reconocer varias ecomorfologías, como forma de hormiguero, cola prensil, ojos frontalizados, etc. Lo más iluminador es que en cada linaje uno puede reconocer casi todos los modos de vida asi como sus especializaciones morfológicas.

Fig 2. Distintos ecomorfotipos ocurren en cada linaje.

De hecho, esto fue la causa de que la filogenia de mamíferos fuera un caos mientras se consideraban rasgos morfológicos en las reconstrucciones: todos los linajes tenian todos los ecomorfotipos, por lo que no fue hasta el advenimiento de reconstrucciones basadas en eventos moleculares raros que se pudo tener un esquema más claro de la filogenia de mamiferos existentes (ver Springer et al 2004).

Lo más bello de todo es que esta ubicuidad de modos de vida y morfos similares también ha ocurrido en tiempos remotos, a modo de experimentos evolutivos en linajes ancestrales de igual manera que en linajes actuales, como la siguiente figura aparecida en el paper de Zhe-Xi Luo (2007), el cual es tan iluminador que merecería su post propio.

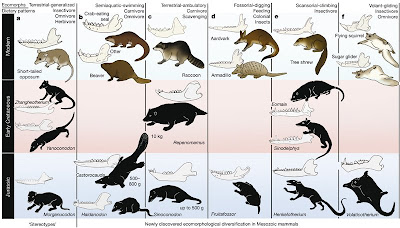

Fig 3. Experimentos evolutivos de mamíferos del Mesozoico y su convergencia ecológica con ecomorfotipos de mamíferos modernos. Ecomorfos: a) terrestre insectivoro/omnivoro, b) Carnivoro/omnivoro semiacuático, c) carnivoro oportunista/terrestre, d) fosorial, cavador/hormiguero, e) trepador/insectívoro, f) planeador/omnívoro. En celeste: Jurásico, rosa: Cretásico temprano, blanco: actual.

Abrazos,

Rodrigo Suárez.

Wainwright PC (1991) Ecomorphology: Experimental Functional Anatomy for Ecological Problems. American Zoologist; 31(4):680-693

Bock WJ (1994) Concepts and methods in ecomorphology. J. Biosci.; 19(4):403-413.

Hessy CP (2008) Ecomorphology of orbit orientation and the adaptive significance of binocular vision in primates and other mammals. Brain Behav Evol;71(1):54-67.

Luo ZX (2007) Transformation and diversification in early mammal evolution. Nature;450(7172):1011-9

miércoles, marzo 19, 2008

Autopoiesis, acoplamiento estructural y cognición.

jueves, enero 17, 2008

Hipótesis: Evolución de la Epitoquía

martes, diciembre 25, 2007

Indohyus y Cuvier

La reciente descripción de Indohyus revive interesantes reflexiones. Sabemos que los mamíferos carnívoros y los ungulados constituyen el clado ferungulata. También sabemos que las formas basales de ungulados, como los mesonychidae, eran carnívoras Por lo tanto, si bien desde hace tiempo que la morfología ha permitido reconocer que los cetáceos son afines a los ungulados, podrían haber descendido de estas formas basales carnívoras de ungulados como los mesonychidae.

Sin embargo, existían buenas razones para sospechar que los cetáceos en efecto descinden de un ungulado "moderno", herbívoro y con pezuña. Primero, la evidencia molecular indicaba que los cetáceos caían claramente dentro de los ungulados artiodáctilos. Segundo, el estómago de la mayoría de los cetáceos incluye un rumen inconfundible, una expansion del estómago anterior (foregut), señal delatora de sus afinidades filogenéticas y de un pasado herbívoro.

La herbivoría de Indohyus (confirmada mediante proporciones isotópicas) y los rasgos que comparte únicamente con los cetáceos (especialmente la bulla timpánica) demuestra la sospechada transición, de un estilo de vida herbívoro hacia uno carnívoro.

¿Qué habría dicho el funcionalista Cuvier? A él le parecía perfectamente armonioso y "adaptado" que un animal con rumen y pezuñas fuera herbívoro, pero vemos que este funcionalismo no ayuda mucho a prever la realidad de la diversidad biológica. Recuerdo además la especilización herbívora de los dientes en algunos crocodílidos notosuchidae. Dudo que Cuvier habría podido predecir eso tampoco.

¿Qué habría dicho el funcionalista Cuvier? A él le parecía perfectamente armonioso y "adaptado" que un animal con rumen y pezuñas fuera herbívoro, pero vemos que este funcionalismo no ayuda mucho a prever la realidad de la diversidad biológica. Recuerdo además la especilización herbívora de los dientes en algunos crocodílidos notosuchidae. Dudo que Cuvier habría podido predecir eso tampoco.J.G.M. Thewissen, L.N. Cooper, M.T. Clementz, S. Bajpai & B.N. Tiwari (2007) Whales originated from aquatic artiodactyls in the Eocene epoch of India. Nature 450: 1190-1194

Buckley GA Brochu C Krause KW, Pol D. 2000 A pug-nosed crocodyliform from the Late Cretaceous of MadagascarNature 405, 941-944

Berta A, Sumich JL, Kovacs, KM 2005. Marine mammals: Evolutionary Biology. Academic Press.

viernes, septiembre 07, 2007

A system, not a replicator. Autopoiesis vs Natural Selection at the origin and definition of life

"When people try to define life, they choose a few of the features of living things and make them the very essence of life. And that, Cleland and Chyba argue, is a mistake. "We don't want to know what the word life means to us. We want to know what life is," says Cleland"

This is the same way Maturana and Varela introduced the problem 34 years ago. They rejected definitions of life that were merely empirical-descriptive lists such as homeostasis, reproduction, and DNA. They emphasized that the search must be to identify the process itself from which these properties emerge; More than a description, a "theory of life" is needed. Cleland provides a good example to illustrate this point:

"In this sense, scientists who try to define life today make the same mistake that alchemists did in the Middle Ages. Alchemists tried to define substances by their properties, without any understanding of the underlying chemistry. Water, for example, was defined according to its ability to dissolve different solids. This definition led alchemists into confusion. Since ice couldn't dissolve anything, it couldn't be water. Alchemists gave the name "water" to things that we know now are nothing of the sort.

They called nitric acid aqua fortis, or strong water, because it could dissolve most metals. Aqua regia, or noble water, was actually a mixture of hydrochloric acid and nitric acid that was powerful enough to dissolve even gold and platinum, the so-called noble metals. Searching for a better definition of water would have not gotten alchemists out of this mire. A solution only came in the 18th century, as scientists formulated a theory of chemistry. The behavior of water and other substances suddenly makes a lot of sense when you realize that they are all composed of atoms, which are in turn composed of smaller particles. Chemists can now say water is H2O. However, "'Water is H2O' isn't a definition," says Cleland. "It's a discovery."

They called nitric acid aqua fortis, or strong water, because it could dissolve most metals. Aqua regia, or noble water, was actually a mixture of hydrochloric acid and nitric acid that was powerful enough to dissolve even gold and platinum, the so-called noble metals. Searching for a better definition of water would have not gotten alchemists out of this mire. A solution only came in the 18th century, as scientists formulated a theory of chemistry. The behavior of water and other substances suddenly makes a lot of sense when you realize that they are all composed of atoms, which are in turn composed of smaller particles. Chemists can now say water is H2O. However, "'Water is H2O' isn't a definition," says Cleland. "It's a discovery."However, Cleland then takes a wrong turn; she proposes that a defintion of life is impossible. I agree that in absence of a theory of life, defining life is nothing but a "barbaric" description. But once we DO have a theory of life, definitions should not only become possible, but they may allow an "acid test" for the clarity of the theory. Cleland's posture seems a bit mysterianist to me, as if no true theory of life will ever be possible. For instance, without a theory of life, how can we know if "having DNA" is or not directly related to life? Cleland certainly does not think that genes are crucial:

"Cleland, for example, doubts that Darwinian evolution, the core of the NASA definition of life, is essential. "I think those arguments are weak," she says. She envisions alien microbes filled with enzymes but lacking genes. The enzymes build more enzymes and the microbes split in two. They couldn't evolve through Darwinian evolution, because they wouldn't have genes. But they might still change, as their environment changed. Cleland doesn't claim any evidence that such things exist, but she argues that scientists can't rule them out"

Cleland's problem is that she does not have any truly sound THEORETICAL response if she were required to explain why she thinks DNA is unnecessary. We know already that many scientists would refuse to acknowledge such extraterrestrial things as truly alive; we cannot naïvely hope that the discovery of such extraterrestrial life would provide an empirical shortcut to "eliminating DNA" on what is truly a conceptual, and not an empirical, problem. After all, they can reply right back to Cleland that she cannot rule out the future discovery in other planets of autocatalytic self-replicating molecular "genes". Would she say those cannot be life? Why, exactly?

Because Maturana and Varela's autopoiesis is a systemic theory of life, it has no requirement for the presence of any particular type of molecule such as DNA; therefore, this theory explains why having DNA is not a requisite. According to Maturana and Varela's theory of organisms as "Autopoietic machines":

"An autopoietic machine is a machine organized (defined as a unity) as a system of processes of production (transformation and destruction) of components networked in a way such that: (i) through their continuous interactions and transformations they generate the processes (relations) that produced them; and (ii) constitute the machine as a concrete unit in physical space"

They emphasize that the production of components and the borders of this well-defined topological unit help produce each other: a distributed network. It is a little system; not a "selfish" self-replicator. Importantly, reproduction is not a requisite of the definition (yes, you can be a mule and still be autopoietic). Reproduction can occur as a RESULT of the growth and fracture of a previously existing autopoietic system; Maturana and Varela point out that many things can reproduce that are not autopoietic systems nor universally acknowledged as living (for instance, crystals, viruses, and prions).

The exclusion of reproduction from the core of the theroy of life is a pretty conspicuous difference from the "darwinian" perspective on the origin of life; according to those theories, the first life forms were self-replicating, reproducing molecules (RNA is a clear favorite), "genes" in themselves. This would put in motion a darwinian process of natural selection of favorable mutations, that therefater would have added DNA, membrane, proteins, etc. To ensure better self-replication, of course.

Now, as final words, allow me to indulge in some biochemical speculation (despite this not being my area). I dare say that it is becoming increasingly clear that no molecule of RNA complex enough to self-replicate can be produced without some vesicle or "border" separating it from the outer environment; nowadays most researchers seem to be trying to fit one biochemical cocktail or another into some kind of membrane or miscela of some kind. It seems probable to me that the new more impressive claims of "synthetic life" in the future will involve such little systems. Probably nothing too impresive will be coming from any isolated self-replicators....

-A. Vargas

Ref:

Maturana, Humberto & Varela, Francisco ([1st edition 1973] 1980). Autopoiesis and Cognition: the Realization of the Living. Robert S. Cohen and Marx W. Wartofsky (Eds.), Boston Studies in the Philosophy of Science 42. Dordecht: D. Reidel Publishing Co.

domingo, julio 15, 2007

Representando a assimilação genética

A abordagem do Maturana (assim como também a da Susan Oyama) encara o organismo como um sistema em contínuo processo de desenvolvimento em um determinado meio. Desta forma, o fenômeno de assimilação não depende de internalizações genéticas e pode ser teorizado de maneira muito mais parsimoniosa.

A biologia está começando a abrir o olho novamente para a importância das relações com o meio durante o desenvolvimento (e.g. Van Der Weele, 1999; Gilbert, 2001). Pena que muitas vezes isto é encarado como o cume (ou cúmulo) da seleção natural: o meio desengatilha programas genéticos alternativos, cada um adaptado a um meio alternativo.

Gilbert, S. F. Ecological developmental biology: developmental biology meets the real world. Dev Biol, v.233, n.1, p.1-12. 2001.

Van Der Weele, C. Images of Development: Environmental Causes in Ontogeny. New York: State University of New York Press. 1999

jueves, mayo 24, 2007

Asimilacion genetica sin seleccion.

Sin embargo, la asimilación genética de un fenotipo puede involucrar un sólo gen, y no varios. Entonces la asimilación genética no requiere de acumulación selectiva alguna, y puede surgir sin selección. Además, la selección suele ser directamente por un cierto fenotipo, y en los casos de asimilación genética, la selección es incapaz de distinguir entre un fenotipo que es genética o ambientalmente inducido, reduciendo el supuesto poder de la selección para favorecer y acumular mutaciones. Esta "paradójica" situación se encuentra en cada caso de asimilación genética que abordemos.

Existe evidencia que sugiere que ha ocurrido asimilación genética sin selección natural en la evolución. Por ejemplo, el caso de los lenguados. Estos peces planos pueden desarrollarse en algunas especies siempre torcidos hacia la derecha, en otras siempre hacia la izquierda, y en otras, es aleatorio: 50 y 50, izquierda o derecha. Estos últimos, a diferencia de los primeros, se sospecha una induccion ambiental de la dirección, algo como de qué lado cae el pez.

Lo interesante es que cuando se hacen filogenias de estos peces se ve que ha ocurrido varias veces que la dirección pasó de ser aleatoria a ser fija… y no solo eso, sino que también hay casos en que pasó de ser fija, a ser aleatoria

Ahora bien, la “ventaja adaptativa” de torcerse hacia un lado siempre o no, es bastante difícil de definir. Qué mas dá si el pez es así o asá? Yo me atrevo a decir de que es un rasgo selectivamente neutro. Me parece que el caso de estos peces ejemplifica como puede haber asimilacion ( y desasimilacion!) genetica sin ningún proceso evidente de selección, por deriva.

-Sanders

Referencia:

Palmer 1996 From symmetry to asymmetry: Phylogenetic patterns of asymmetry

variation in animals and their evolutionary significance. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93: 14279–14286

jueves, mayo 17, 2007

Bajado del árbol

Siguiendo el post del megaterio y la patita pa dentro...

Los xenarthras son lo más pulento que hay: por un lado están los armadillos (hay como 7 generos) y su grupo hermano que incluye a los osos hormigueros y perezosos, casi todos arborícolas.

La idea de que el milodon sería derivado de un ancestro perezoso arborícola no es extraña, como puede compararse un perezoso actual caminando en el suelo con el megaterio, cáchense el tamaño de los brazos con respecto a las patas.

Las patas traseras de los perezosos son muy importantes para afirmarse del árbol mientras manipulan y comen, de ahí que se orienten hacia adentro, de hecho es común que se cuelguen invertidos solo con sus patas...

Las patas traseras de los perezosos son muy importantes para afirmarse del árbol mientras manipulan y comen, de ahí que se orienten hacia adentro, de hecho es común que se cuelguen invertidos solo con sus patas...Algo similar se ve en los que se pusieron a cazar hormigas y termitas: los osos hormigueros. Dentro de este grupo está el hormiguero más basal, el tierno Cyclopes didactylus, que guarda un increíble parecido con sus primos perezosos, salvo por la gran cola que usan también para afirmarse.

Bueno, pero esto de bajarse del árbol, como parece haber ocurrido en el linaje del megaterio, también ocurrió en los hormigueros. Si bien el Tamandúa de centroamérica es casi exclusivamente arborícola (abajo izq), que al igual que el cyclope extienden sus muñecas hacia adelante para asirse de las ramas el oso hormiguero gigante o mielero (Myrmecophaga) vive en el suelo y camina con los nudillos, con las garras hacia adentro. De hecho Caley Orr (2005) compara esta locomoción sobre nudillos y la estructura muscular con la de los homínidos como un caso de convergencia.

Las garras del oso gigante son usadas por los recien nacidos para aferrarse al lomo de la madre en sus recorridos, aprendiendo en esto la ubicación de los termiteros y la técnica para romperlos (usando entonces sus afiladas garras) y darse un festín.

Caley M. Orr (2005). Knuckle-walking anteater: A convergence test of adaptation for purported knuckle-walking features of african Hominidae. American Journal of Physical Anthropology 128 (3): 639-658.

Rodrigo Suárez

domingo, mayo 13, 2007

Debido al énfasis en buscar diferencias en sobrevivencia y reproducción diferencial como moneda de cambio evolutivo que permite dividir las variantes fenotípicas entre “winners”, “mas o menos” o “loosers” bajo el marco de los filtros fenotípicos del Neodarwinismo, se olvida u omite que precisamente los organismos que están muchas veces “perdiendo” la “lucha por la supervivencia” son quienes generan nuevas variantes en evolución.

Para esquematizar las probables vías onto-filogeneticas o de deriva natural a traves de las cuales el sistema de desarrollo enfrenta estas situaciones revisemos los pasos propuestos por Badyaev (2005):

Primero el estrés modifica y o reduce la integración de los sistemas reguladores en el organismo (por ejemplo integración neuroendocrinologica, morfológica y conductual), Segundo esta tensión puede subsecuentemente afectar los sistemas de desarrollo y generar memoria organismica de la condición estresante, además estas condición involucra la asimilación génica y fenotipica de la respuesta a un agente estresante. Tercero, los efectos de estas tensiones sobre el sistema viviente pueden ser canalizados por vías ontogeneticas preexistentes, esto explicaría la similitud de los organismos por la condición estresante, Cuarto la acumulación neutral de las variaciones podrían ser localmente una propiedad común a un grupo y que la situación estresante facilitaría su expresión. Finalmente los efectos tensión-inducido y los mecanismos de resistencia a la tensión pueden perpetuarse a través de de efectos parentales, contexto ecológico y herencia cultural. Estos efectos transgeneracionales en interacción en el sistema de desarrollo y la reiteración de la condición de estrés pueden facilitar la asimilación génica de las respuestas generadas

Esta secuencia la podemos encontrar recurrentemente, por ejemplo cuando el gatillamiento de un proceso biológico dado necesita de un detonante que podemos catalogar como algún grado de estrés. Mas aun en los casos en los cuales la realización un determinado comportamiento especie especifico o desarrollo de un rasgo taxonómicamente relevante para una cierta especie solo se pueden originar bajo la presión de un factor estresante. Por lo que la interacción dinámica con el ambiente a traves del comportamiento (en sentido) amplio permite no solo reaccionar plásticamente ante una condición adversa si no que además puede formar parte de la generación de atributos del organimos viviendo en esas situaciones en la historia del linaje.

Seria interesante explorar el valor de estas condiciones en sistemas particulares..

Diablete

Referencia:

Badyaev AV (2005) Stress-induced variation in evolution: from behavioural plasticity to genetic assimilation. Proc. R. Soc. B 272, 877–886, (abadyaev@email.arizona.edu).

domingo, abril 15, 2007

El Extraordinario Pato Quetru

Para ilustrar la continuidad de los procesos sistémicos de cambio onto-filogeneticos, podríamos sugerir el enigmático caso del Pato Quetru no Volador (Tachyeres pteneres) en comparación con el Pato Quetru Volador (Tachyeres patachonicus) ambos correspondientes a la Familia: Anatidae Subfamilia: Tadorninae.

Este interesante pato (conocido también como patovapor de Magallanes) se encuentra desde Chiloe al Cabo de Hornos y por Argentina de Chubut a Tierra del Fuego habitando costas rocosas y protegidas. Se alimentan de peces, moluscos y crustáceos que capturan buceado durante la marea alta (De la Peña & Rumboll, 1988). Esta ave tiene la peculiaridad de no volar y ser “sedentario”, lo que se ha atribuido a la longitud de sus alas y a su peso. Similar a esta especie pero más liviano y de alas y colas de mayor tamaño es el pato Quetru volador, que habita simpátricamente a su hermano no volador y tiene una dieta similar. Interesantemente además, este último puede habitar también lagos y lagunas interiores, regresando a la costa estacionalmente. Facultativamente, este pato puede quedarse viviendo en la costa frecuentando los mismos lugares del Quetru no-volador sin migrar a aguas interiores, en este caso se ha descrito que esta especie asimilaría el comportamiento del patovapor de no volar o en caso de emprender vuelo lo hace a último momento bajo este modo de vida, una tabla de comparaciones morfológicas y otros datos puede verse en la pagina web citada en las referencias.

Estudios de genética de poblaciones han encontrado diferencias entre estos patos, donde el pato volador es el mas distinto genéticamente de otra variedades relacionadas, mientras que el patro Quetru volador es mas cercano genéticamente a las especies T. brachypterus y T. leucocephalus (Corbin et al, 1988).

Por otro lado, no solamente es posible encontrar variabilidad genetica y conductual en la especie voladora, estudios de la variación geográfica de la morfología del esqueleto de estos patos coherentes con las reglas ecogeográficas de latitud, pero también presentarían tendencias localidad-especifica en la morfología ósea (Livezey, 1996).

Considerando que la morfología puede ser heredada tan indirectamente como los patrones de movimiento, este caso podría corresponder a un ejemplo de cómo la conducta, es decir la relación creativa del organismo con el medio a través de los modos de vida esta generando cambio evolutivo onto-filogenético. Se podría especular que el pato Quetru no volador es una variante derivada del volador, donde las condiciones de existencia del modo de vida sedentario coincidieron suficientemente como para que la conducta y la morfogia se constituyesen como un sistema heredable. Alternativamente estos patos son el resultado de mutaciones puntuales que a traves de micro y macro seleccion dieron como resultado estas maravillosas adaptaciones...etc etc etc...

Bueno, Pero para saber eso hay que ir al Sure a muestrear!

REFERENCIAS:

Kendall W. Corbin, Bradley C. Livezey, Philip S. Humphrey (1988) Genetic Differentiation among Steamer-Ducks (Anatidae: Tachyeres): An Electrophoretic Analysis. The Condor, Vol. 90, pp. 773-781

De la Peña, MR & Rumboll, M (1988) Birds of Southern South America and Antartica.HarperCollins Ed, 304p.

Livezey, BC (1996) Geographic variation in skeletons of flying steamer-ducks (Anatide: Tachyeres patachonicus) Journal of Biogeography, 13, 511-525

y En la Red:

http://www.avesdechile.cl/